訪問看護事業における人事評価実践のコツ

2024.12.05

ごあいさつ

いつもご覧いただきありがとうございます!

株式会社クルージズ・テクノロジーズの牟田です!

弊社は現在、スタッフ50名以下の医療介護業界の方、中でも訪問看護さんに特化して、理念を叶えるためにチーム作りをシンプルな人事評価制度を活用してサポートしておる会社です。

本日の内容はこちらの動画でもご紹介しております

【動画を観る】

訪問看護業界において、人事評価が難しい理由

弊社では在宅医療・介護業界、特に訪問看護に焦点を当て、シンプルな人事評価制度を通じて多くの事業者様の組織づくりを支援してきました。セミナーや無料相談を含めると300社近くの訪問看護事業者の方々とお話しする中で、多くの方が「訪問看護では人事評価が難しい」とおっしゃいます。

その主な理由は「常に一緒にいるわけではないため、スタッフの行動や働きを把握しにくい」ことにあります。

訪問看護の業界では、スタッフが1人で利用者様宅を訪問するため、管理者が現場で評価できるタイミングがほとんどありません。そのため、スタッフがどのように行動しているかを詳細に把握することが難しく、客観的な評価が難しくなります。また、この業界の特性上、評価基準がチームプレーに基づくものであっても、実際の業務は個人の行動が多く、組織全体としての一貫した評価基準の設定が難しいという課題もあります。

訪問看護事業における人事評価実践のコツ

こうした訪問看護特有の課題がある中でも、人事評価制度をうまく機能させている事業所は存在します。弊社で支援してきた事例や他業種の事例から得た成功の秘訣をもとに、訪問看護業界での評価制度のポイントを紹介します。

人事評価が上手くいかない共通点

まずそもそもの、評価制度が機能しない理由の一つとして、「納得感の不足」が挙げられます。この納得感の欠如には、以下の2つの原因があると考えられます。

- 評価基準があいまい

評価基準があいまいだと、評価の基準や尺度が人によって異なるため、主観に頼った評価がされがちです。その結果、スタッフの評価が一貫せず、不公平感が生まれる可能性があります。 - 結果主義・成果主義であること

売上や訪問件数などの結果だけを見た評価では、スタッフの努力やプロセスが評価に反映されず、本当の「やりがい」がみてもらえないため、モチベーションが低下します。訪問看護の現場では、患者様の満足度・看護の質などが重要です。しかし、それらは確かに、目に見えにくい要素が多く、プロセスも評価することが重要です。

プロセスを評価するための「コミュニケーション」の重要性

それらの課題を解決するためにも、特に訪問看護の業界では、プロセスを評価するためのコミュニケーションが非常に重要です。このコミュニケーションには2つの側面があり、どちらも欠かせません。

1. 日常のコミュニケーション

常にスタッフと一緒にいるわけではないため、日常のコミュニケーションの機会を積極的に増やすことが重要です。例えば、以下のようなコミュニケーションが有効です。

- 「今日の訪問はどうだった?」や「●●さんの様子はどうだった?」と具体的な質問をし、日々の業務内容を聞く。

- 「例えば?」「その時どう対応した?」といったように、さらに2~3回深掘りして質問を重ね、詳細な状況を把握する。

- ポジティブな表情で接し、ネガティブな内容が出てきても遮ったり否定せずに最後まで聞く。

また、こうした日常のコミュニケーションは、事務所や休憩時間、移動中やビデオ通話などを活用して頻度を増やすことが大切です。スタッフが状況を話しやすい場を作り出すことで、評価に必要な情報を得やすくなります。

2. 評価面談でのコミュニケーション

評価面談では、日常のコミュニケーションと同様に、まずスタッフの話をしっかり聞くことが重要です。

- 自己評価を聞く

まずスタッフ自身に自己評価をしてもらうことで、スタッフの自己認識や自身の仕事に対する考えを知ることができます。 - 根拠を持って評価を伝える

評価の際には、「結果」や「能力」だけでなく、「あの日・あの時・あの場所で」という、具体的なエピソードを交えて評価の根拠を説明します。評価が客観的で納得感があると、スタッフも安心ですし、納得感を得やすいです。

こうしたやりとりを通じて、スタッフが自分の取り組みが評価されていること、プロセスも見てもらっていることを実感できるようになります。

シンプルな評価制度で理念の実現を目指す!

訪問看護業界における評価制度は、シンプルであることが重要です。

完璧と思われる制度を作っても、現場としては複雑に感じたり、理解するのに時間がかかったりと、制度を導入しても、日常業務に時間が取られる現場では浸透しにくいからです。

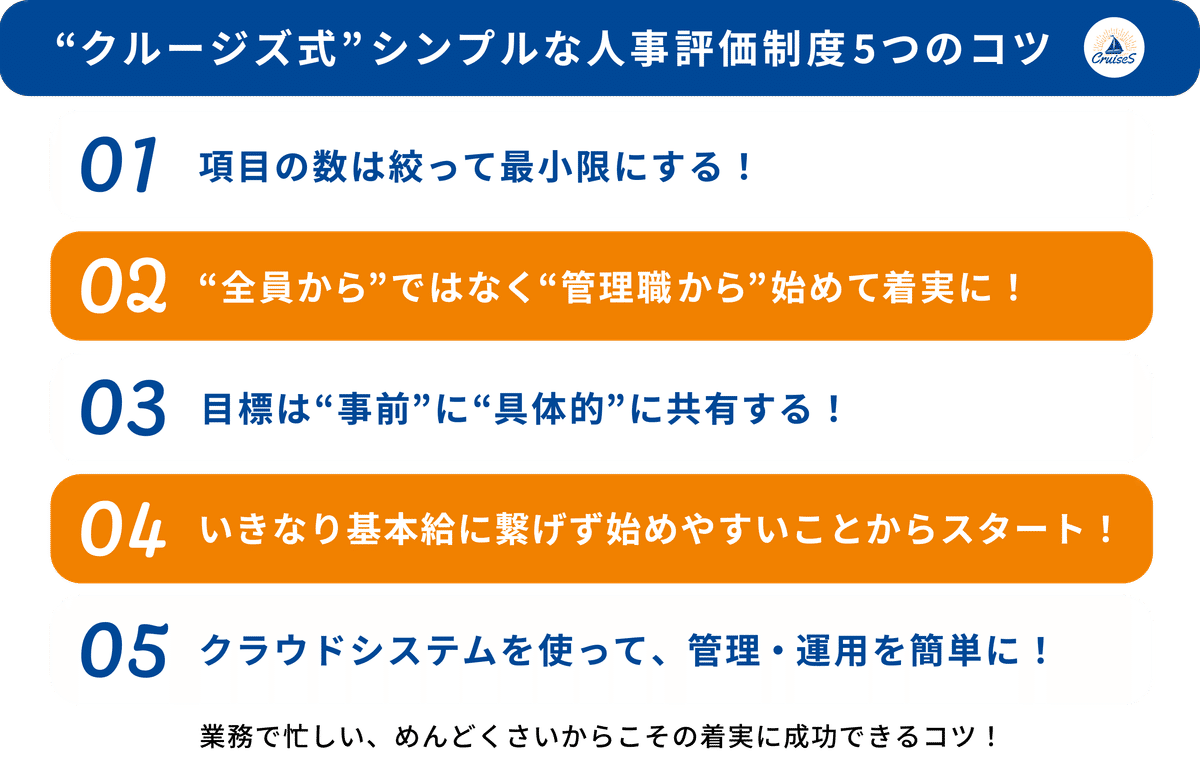

シンプルな人事評価5つのコツ

⚫︎評価項目の数

そこで、評価項目を必要最小限に絞り、スタッフが常に意識して取り組みやすい制度を導入することが成功のカギです。重要なのは、制度の複雑さよりも、スタッフとの日常的なコミュニケーションを大切にすることです。こうしたコミュニケーションの手間を「愛」や「理念」の実践と考えることが、制度の成功を支える要因となるでしょう。

⚫︎数値と行動の両方で評価する

評価基準には、成果目標と行動目標の両方を含めることが重要です。例えば、売上目標達成率や訪問時間の達成率に加え、患者満足度や改善提案の実施なども評価項目に加えると、質の向上にもつながります。こうした評価方法を導入することで、スタッフが自己成長やチーム全体の目標達成を意識しやすくなります。

⚫︎評価結果の反映先

また、訪問看護業界では人件費率の制約が大きいため、評価結果を賞与に反映させることをおすすめします。開業されてまもないステーション様など、売上が安定していなくて、基本給を頻繁に変えることが難しい状況でも、賞与であれば、スタッフの努力を適切に評価しやすくなります。賞与の配分を評価基準に応じて変化させることで、評価の納得感に寄与するでしょう。

最後に、弊社がお勧めする、“クルージズ式”シンプルな人事評価5つのコツをご紹介します。

最後に

評価制度の本質的な目的は「給料を決める」ということにはありません。「ありたい姿である理念」や「ビジョンの実現」に向かって会社とスタッフが同じ方向性を向いていくことが出来ること」にあります。

単に業績や行動を数値化して評価するだけでなく、従業員が組織の価値観に共鳴し、自分の役割や成長の方向性を見出せることが大切です。以下の観点が、評価制度の本質と目的を深めるために重要になります。

1. 組織の理念・ビジョンの浸透

- 何を評価するかとは、何を大切にしたいかというメッセージです。例えば「患者様への真摯な対応」や「チームでの協力」といった評価項目を通じて、組織の価値観を共有し、従業員がその価値を実践できるように促します。こうすることで、従業員全員が共通のビジョンに向かって行動するようになります。

2. 従業員の成長支援

- 評価制度は、従業員の成長を促すための指針でもあります。評価を通して「どの役割が求められているか」「どんな行動が評価されるか」が明確になることで、従業員は自分のキャリア目標を見据えやすくなり、成長意欲が高まります。これにより、組織全体が活性化し、成長しやすい環境が生まれます。

3. 納得感のある公正な処遇

- 公正な評価とその納得感は、従業員のモチベーションとエンゲージメントの向上に直結します。自分の取り組みや努力が正当に評価されると感じることで、従業員は安心感を持って職務に専念できます。納得感がなければ、不公平感が増し、離職率の上昇にもつながります。

4. 挑戦と失敗を許容する文化の醸成

- 特に訪問看護のような個別対応が多い業界では、挑戦することや失敗が成長の一環として受け入れられる環境が求められます。評価制度が単なる結果評価に偏ると、従業員は新しいことに挑戦しにくくなります。プロセスを評価し、失敗しても学びとして次に活かせるような文化を作ることが大切です。

5. 組織全体の目標達成と業績向上

- 評価制度が適切に機能することで、従業員は個人の成長と組織の目標がリンクしていると実感できます。この相互作用によって、組織全体が目指すビジョンに向かって、各メンバーが意欲的に業務に取り組むことができ、組織の目標達成に寄与します。

本質的な目的

以上のように、評価制度の本質は「理念と行動の一致」「個々の成長と組織の発展」「共に目標達成に向かう信頼と納得感」にあります。

従業員が評価を通じて組織との一体感を感じ、貢献する喜びを持てるようになることが、評価制度の最も重要な役割です。

読者プレゼント

最後までお読みいただきありがとうございます。

最後までお読みいただきました方に無料にて弊社のノウハウが詰まった「シンプルな人事評価制度サンプル」のデータをプレゼントいたします。

下記よりダウンロードのお申し込みをお願いいたします。